«И беспрекословно – великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе.» (1 Тим. 3;16)

О, непостижимое величие отеческой заботы о своём падшем творении, снизошедшее с высоты Духа к нему погибающему во плоть для указания пути спасения и возвращения в первоначальное достоинство.

О, невыразимая слава и премудрость Духа, облекшиеся в простоту, кротость и смирение Христовы, которой не разглядели и не приняли фарисеи, книжники и лицемеры века сего.

О, безграничная Любовь Отца, принесшая в Жертву за грехи рода человеческого Сына своего Единородного, явившего людям славу Божью в естестве богочеловеческом.

Возможно ли нам, падшим во плоть, постичь высоту богочеловеческого достоинства и полноту совершенства боговоплощения ?

«Падшим одно спасение – Господь. Умилосердился Господь и пришел воплощением для спасения нашего. Кровью Своей Он омыл грехи наши, благодатью Святого Духа обновил обветшавшее естество наше и сделал нас таким образом гожими для царства Своего небесного.» (Добротолюбие, Т. 1, Наставления святого Макария Великого о христианской жизни)

Говоря о сверхъестественном состоянии человека, мы касаемся принципиальных вопросов символа веры и христологии, которые имеют прямое и непосредственное отношение к сверхъестественной природе Иисуса Христа, как Сына Божьего и второго Лица Святой Троицы.

Особенностью этих вопросов является то, что они напрямую связаны с пониманием самого характера соотношения божественного и человеческого в том уникальном и не имеющем аналогов сочетании, которое можно определить, как богочеловеческое и сверхъестественное состояние.

Сам термин сверхъестественное говорит о том, что это то, что превышает естественное и потому не поддаётся естественному, т.е. повседневному рациональному пониманию и объяснению. Иными словами, суть категории сверхъестественного имеет отношение к тому, что находится как бы выше естества (физиологии) и представляет собой явления иной и более тонкой энергийно-информационной природы, нежели природа естественная и вещественная.

Говоря о сверхъестественном, нас интересует, прежде всего, сам принцип сочетания естественного и сверхъестественности применительно к природе человека. Именно этот принцип, который был явлен человечеству в лице Иисуса Христа, и составляет главную тайну духовного спасения посредством глубокого преображения падшей человеческой природы.

«Итак, что должно было соделать Богу? Или чему надлежало совершиться, как не обновлению созданного по Образу, чтобы чрез этот Образ люди опять могли познать Бога? А это могло ли совершиться, если бы не пришел Сам Образ Божий, Спаситель наш Иисус Христос? Не могло совершиться это чрез людей, потому что сами они сотворены по образу; не могло – и чрез Ангелов; потому что и они не образы. Посему-то Божие Слово пришло самолично, чтобы Ему, как Отчему Образу, можно было возсоздать по образу сотворенного человека». (Св. Афанасий Великий, Слово о воплощении Бога-Слова, и о пришествии Его к нам во плоти)

Очевидно, что повреждённое эгоизмом на самом глубоком уровне человеческое существо, утратив изначальную связь с Богом, уже никак не могло само восстановить себя до изначального духовно-нравственного состояния, не имея прежней полноты связи с Духом, не имея Образа для восстановления, не имея руководства по восстановлению (спасению) и помощи со стороны Создателя.

Бездуховность и падшесть человечества во плоть (материю) до пришествия Спасителя достигли критического уровня, о котором сам Бог сказал:

«Не имать Дух Мой пребываюти в человецах сих, зане суть плоть» (Быт. 6.3) – т.е. «не может Дух Мой пребывать в этих людях, поскольку они есть одна лишь плоть» – Сам Бог говорит людям.

Именно по этой причине, павший во плоть человек нуждался в восстановлении своего повреждённого эгоизмом образа и обретении утраченного смысла своего существования через совершенный Образ Божий.

«В падении человек потерял свою истинную жизнь и начал жить какою-то иною жизнию, которую надо назвать ложною жизнию, смотря на нее с точки назначения человека. Она, начавшись в главе человеческого рода, разлилась потом во все члены его, так что весь род наш представлял одно огромное, ложно, или неистинно, человечески живущее тело. Очевидно, что для обновления этого в самом корне поврежденного тела человечества, надо отвне влить в него начало истинной человеческой жизни, подобно тому как совершенно испорченное тело человека обновляют перелитием в него крови совершенно здорового организма; надобно, представляя человечество древом, привить его от другого, полного здравой жизни древа, чтобы оно под действием его живительных соков переродилось внутри и начало давать новые, живые отростки; надобно восстать новой главе человечества, новому родоначальнику людей, чтобы, рождаясь от него, или перерождаясь посредством заимствованного от него истинного начала жизни, они в союзе с ним составили новое тело человечества, полное истинной человеческой жизни». (Свт. Феофан Затворник. Начертание христианского нравоучения, Ч. 1)

В этом отрывке святитель Феофан прямым текстом говорит о том, что единственным способом преображения падшего человека и всего человечества от безраздельной власти эгоизма, было прямое божественное вмешательство.

«Мы никак иначе не могли бы познать того, что относится к Богу, если бы Учитель наш, Слово, не сделался человеком. Ибо никто иной не мог нам поведать об Отце, кроме собственного Его Слова. Ибо «кто другой познал ум Господа? или кто был Его советником» (Рим. 11:34)?» (Ириней Лионский, Творения, Против ересей, 5, Гл.1)

Таким образом, вочеловечение Бога Слова (Логоса) можно считать не чем иным, как актом проявления высшей жертвенной любви со стороны Создателя (Бога Отца) к своему повреждённому детищу и творению для указания прямого пути спасения во Христе. В данной связи трудно найти иное объяснение тому неоспоримому факту, что именно христианство посредством нравственной доктрины и вопреки всем гонениям, кардинальным образом изменило лицо мира и определило вектор развития цивилизации на всю последующую перспективу.

В данной связи просто невозможно отрицать тот факт, что именно Христос дал человечеству такую высокую категорию, как нравственность и основополагающий институт нравственности – Церковь, который по сей день стоит на её защите и альтернативы ему просто не существует.

В соответствующих разделах «О жертвенности» и «Что такое нравственность» суть категории нравственности и её влияние на цивилизационные доктрины была рассмотрена более подробно. Иными словами, цель прихода в мир Спасителя в человеческом облике совершенно ясна и недвусмысленна – это духовно-нравственное преображение и спасение человека и всего человечества.

«И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру». (1.Ин. 4;9)

«ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». (Лк. 19.10)

Таким образом, только через самого Бога падший человек мог получить возможность восстановить разорванную с Ним ранее связь для приобщения к благодати первозданного состояния.

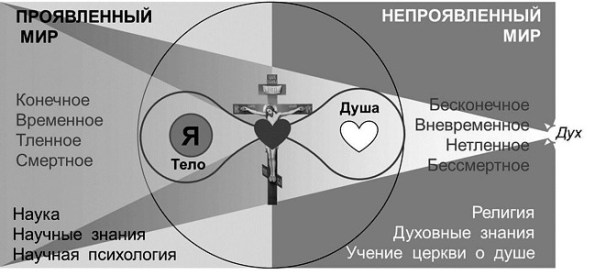

Таинство* боговоплощения относится к основополагающим догматам христианства, связанным с сочетанием подлинно Божественной и подлинно человеческой природ. Нас в данном исследовании будет больше интересовать не церковно-догматическая, а психологическая сторона сверхъестественности, как принцип соотношения вещественного и невещественного, конечного и бесконечного, временного и вневременного, тленного и нетленного, смертного и бессмертного.

* Учение о сочетании во Христе двух природ было изложено в 451 г. на IV Вселенском соборе.

Личность Иисуса Христа, воплотившего и явившего качества сверхъестественного состояния Богочеловека, по сей день вызывает самые жаркие споры и дискуссии в среде не только философов, психологов и учёных, но и самих богословов.

Собственно, именно Христос явил людям духовную сторону природы человека и показал уникальный и не имеющий аналогов путь духовного спасения через покаяние и совлечение «ветхого» человека для раскрытия потенциала духовно-нравственных возможностей «нового».

«отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, … и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины» (Еф. 4:22,24).

«Ветхость» человека в данном случае выражается в полной зависимости души человека от потребностей физиологии (плоти), которой присущи подверженность болезням, старению и смерти, вследствие некого закона, связанного с проявлением в человеческой природе страстной доминанты. Иными словами, «ветхость» – это символ некой глубокой (фундаментальной) повреждённости природы человека, которая включает закон «ветшания», как неизбежного разрушения во времени и обрекает всё тленное, т.е «ветхое» на смерть. Можно сказать, что этот закон разрушения носит для всего «ветхого» глобальный и неотвратимый характер.

«Ветхий человек совлек с себя человека совершенного и носит одежду царства тьмы, одежду хулы, неверия, небоязненности, тщеславия, гордыни, сребролюбия, похоти, и другие одеяния царства тьмы, нечистые и скверные рубища» (св. Макарий Египетский, Добротолюбие, Т, 1)

«Человек, каким он стал по падении, есть ветхий человек» (св. Феофан Затворник, Начертание христианского нравоучения)

Понятие «нового» человека предполагает качественно иную природу человечности, которая в отличие от «ветхого» состояния, глубоко изменена или точнее «очищена» и «обновлена» действием благодати Святого Духа.

Суть обновления состоит в полном искоренении в человеческой природе самости (эгоизма) со всей системой питающих его и поддерживающих качеств (страстей) в результате чего в человеческой природе аккумулируются и активизируются качества добродетели, из которых основными являются: воздержание, целомудрие, простота, кротость, радость, трезвость, смирение, любовь. При этом ядром нового состояния человека является самоотвержение и беззаветная любовь к Богу.

«Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь; древнее прошло, теперь все новое.» (2 Кор. 5;17)

Таким образом, Христос явил человечеству путь внутреннего изменения и преображения характера человеческой души в духе.

Любопытно, что сам характер боговоплощения, когда божественное намеренно нисходит в человеческое, уже противоречит законам естественной эволюции, утверждающим, что любой процесс развития с точки зрения эволюционной теории может иметь только одно направление – от низшего к высшему, а не наоборот.

Но весь парадокс христологии состоит именно в том, что на примере Иисуса Христа человечество впервые сталкивается с поистине беспрецедентным фактом (артефактом) нисхождения высшего и сверхъестественного (божественного) до уровня низшего и естественного (человеческого).

Что ещё более удивительно, на примере Иисуса Христа мы сталкиваемся не просто с феноменом нисхождения высшего к низшему, а с феноменом нисхождения в виде Жертвы любви для спасения погибающего человечества путём его исцеления через изначальный и утраченный им духовно-нравственный Образ Адама.

Таким образом, одним из парадоксов христологии является то, что не человек становится совершенным «божеством» путём естественной эволюции, а именно Бог становится человеком и нисходит в мир материи и плоти для указания правильного пути спасения своему детищу, погибающему от нравственного и духовного невежества.

«И Слово (Логос) стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца». (Ин. 1;14)

«И беспрекословно – великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». (1. Тим. 3;16)

Таким образом, в природе Иисуса Христа мы имеем дело с уникальным и не имеющим аналогов сочетанием божественности и человечности, причём, в их подлинном виде.

Вот почему Образ Христа в парадигме нравственно-ориентированной христианской психологии является не просто ключевым, а совершенным образом богочеловеческого, который неразрывно связывает естественное (телесное) и сверхъестественное (духовное). Что любопытно, связь эта осуществляется не напрямую, а посредством душевного (нравственного), как промежуточного между телесным и духовным. Сам принцип этого уникального сочетания телесного, душевного и духовного и составляет главную тайну природы сверхъестественного, которая находит наиболее глубокое толкование в святоотеческом предании.

Дело в том, что ни до Христа, ни после, у человечества не было примеров столь полного и целостного соединения в одном человеческого и божественного и в лице Спасителя мы имеем возможность (в известных пределах) исследовать эту уникальную природу сверхъестественного, проявленного на телесном, душевном и духовном уровнях.

Таким образом, говоря о сверхъестественном состоянии человека, как богочеловеческом, можно сказать, что это состояние является результатом уникального соединения телесного (человеческого) и духовного (божественного) через посредство душевного (нравственного).

По этой причине данный принцип тримерии является одним из ключевых в парадигме христианской психологии и всём святоотеческом наследии.

«Три состояния жизни признал разум: плотское, душевное и духовное. Каждое из них имеет свой собственный строй жизни, отличный сам по себе и другим неподобный». (Преп. Никита Стифат, Вторая сотница естественных психологических глав об очищении ума)

Данные три уровня (телесный, душевный и духовный) находят отражение и в других схемах святых отцов, описывающих достижение совершенства и стяжание благодати:

- – 3 ступени достижения совершенства (новоначалие, середина, совершенство),

- – 3 ступени стяжания благодати (призыв благодати, несение креста, обретение благодати).

- – 3 ступени естества (ниже естественное, естественное, выше естественное).

Наряду с тримерными, имеют место и другие схемы, где обозначаются только крайние состояния:

- – «ветхий человек» и «новый человек»,

- – «падший человек» и «искупленный человек».

С позиций парадигмы христианской психологии и учения святых отцов церкви наиболее правильным является именно тримерный подход с выделением промежуточного нравственного (душевного) состояния в отдельную категорию.

«Душевное стоит в средине между грехом и добродетелью, когда пекутся о довольстве и здоровье тела, и заботятся о славе человеческой, равно и труды по добродетели не отметают, и избегают дел плотских, не прилежат ни к добродетели, ни к греху: к добродетели, по причине несладости ее для них и притрудности, а греху, из за страха лишиться человеческих похвал.» (Преп. Никита Стифат, Вторая сотница естественных психологических глав об очищении ума)

Говоря о таинстве боговоплощения, как сверхъестественного сочетания духовного и телесного, следует подчеркнуть, что для этого имелись соответствующие условия и предпосылки, как духовного, так и телесного характера.

Как известно из Священного Писания (Быт. 3;15) воплощение Бога-Слова произошло через непорочную Деву Марию, т.е. осуществилось по тому же пути, по которому произошло в своё время падение первого человека Адама (через жену).

«Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим». (Лк. 1;35)

Принципиальным моментом акта непорочного зачатия было то, что оно осуществлялось не через совокупление, т.е. не через обычное соединение мужского и женского начал (сперматозоида и яйцеклетки), а посредством прямой материализации духа или прямого нисхождения Святого Духа в девственную женскую плоть.

«И таким образом Она зачала Сына Божия, ипостасную Силу Отца, ни от похоти плотския, ни от похоти мужеския (Ин. 1;13), то есть не вследствие совокупления и семени, но вследствие благоизволения Отца и содействия Святого Духа». (Преп. Иоанн Дамаскин, Точное изложение веры, Книга 4, Гл.14)

Сам механизм материализации Святого Духа с последующим оплодотворением и образованием человеческого эмбриона, можно отнести к категории действительно необъяснимого с естественнонаучной точки зрения, т.е. к категории тех самых духовных артефактов, которыми изобилует христианская традиция.

Результатом этого священнодействия стало совершенно беспрецедентное и уникальное сочетание в зачатом естестве двух основ духовной (сверхъестественной) и телесной (естественной), как свойств Святого Духа Отца и качеств девственной человеческой плоти Матери Божьей.

Именно духовное отцовство Иисуса Христа, как основа уникальности и сверхъестественности Его личности, вызывало и вызывает наибольшее число споров среди учёных и богословов по поводу феномена Богочеловечности.

Связано это с тем, что факт (артефакт) духовного Отцовства разрывает порочный круг воспроизводства падшего человека (и всего рода человеческого) через совокупление с неизбежным наследованием первородного и родового повреждений.

Иными словами, воплощение Христа являет собой иной – сверхъестественный принцип появления человека, имеющего и человеческое и духовное первородство и потому олицетворяющего собой не одно человеческое, а Богочеловеческое начало.

Таким образом, уникальность сверхъестественной природы Богочеловека состоит в том, что являет собой сверхъестественный результат нераздельного соединения в одном двух совершенно различных природ и естеств:

- – совершенного божественного (духовного) и

- – совершенного человеческого (телесного).

Вопрос о том, почему именно Дева Мария стала богоизбранным сосудом для посещения Святого Духа до сих пор выпадает из контекста многих исследований, а ответ заключается именно в её чистоте, праведности и целомудрии, которым не было равных среди прочих.

Таким образом, особенностью этого уникального соединения двух естеств и двух природ в одном состоянии и стали уникальные сверхъестественные качества Богочеловека Иисуса Христа, совмещающие и сверхъестественные (божественные) и естественные (человеческие).

При этом сверхъестественные божественные качества Спасителя на протяжении Его земной жизни нисколько не препятствовали проявлению естественных человеческих качеств, и наоборот, человеческие качества Спасителя не ограничивали потенциала Его божественности.

С точки зрения христианской психологии весьма интересным выглядит аспект человеческого становления и развития личности Христа, которому, как и любому человеку, требовалось пройти весь цикл естественного человеческого развития до полноты возраста Христова (33 лет), без которого божественность (сверхъестественность) не могла быть проявлена Им в полной мере.

Говоря другими словами, божественность (сверхъестественность) Иисуса Христа не могла быть явлена сразу (от рождения), а потому нуждалась в человеческом росте и душевно-психическом развитии для проявления всей полноты сверхъестественности.

Проще говоря, Духу Святому для проявления во Христе, как второй ипостаси Бога Троицы, требовалась соответствующая зрелая когнитивная структура души для проявления, которая и была сформирована к 30 годам. Данное обстоятельство обусловлено тем, что земная жизнь, в отличие от духовной, имеет жёсткую привязку ко времени, на протяжении которого и идёт развитие любого живого организма с раскрытием всего спектра человеческого потенциала, включая и телесный (физиологический) и душевно-духовный (когнитивный).

Именно поэтому Иисусу Христу было необходимо пройти от рождения до восхождения на крест весь путь человеческого, т.е. онтологического, социального и душевного развития, включая крещение в Иордане, чтобы его сверхъестественное начало смогло раскрыться и проявиться во всей полноте.

Говоря другими словами, в личности Иисуса Христа, параллельно соединялись и проявлялись две совершенно различных закономерности, – вневременная (духовная) и временная (телесная). Эти две закономерности, как два «моста» с односторонним движением (божественное и человеческое), шли навстречу друг другу и соединялись, образуя одно целое – богочеловеческое.

Если непроявленное сверхъестественное и божественное уже изначально присутствовало в Нём, как духовный потенциал возможностей, то проявленному телесному надлежало пройти соответствующие стадии естественного развития (младенец, дитя, ребёнок, отрок, юноша, мужчина) для раскрытия всей полноты телесно-душевных возможностей.

«младенец до трех лет; дитя до 6 лет; ребенок до 9 лет; отрок в 12 лет; юноша в 20 лет; мужчина в 30 лет, старик в 50 лет» (Преп. Максим Грек, Слово 45. Семь ступеней человеческого возраста)

Таким образом, в проявлении сверхъестественной природы Иисуса Христа мы видим совершенно чёткую телесно-душевно-духовную закономерность и отсутствие «мистики». Именно поэтому полнота сверхъестественных душевно-духовных возможностей Христа не могла раскрыться сразу и единовременно, а зависела от полноты Его человеческого, т.е. социального, душевного и умственного развития. Образно говоря, безграничный духовный потенциал Спасителя терпеливо ожидал, пока взрастёт, созреет и сформируется в полной мере его телесный и душевный потенциалы.

Говоря языком современной когнитивной психологии, для полноты проявления сверхъестественного, необходима полнота проявления естественного. Вот почему Спасителю, как и любому человеку, требовалось совершенно конкретное время для развития когнитивной сферы и личностных качеств, отвечающих за идентичность, что не могло появиться «само собой» из ниоткуда. Речь о соответствующем психофизиологическом развитии соответствующих систем организма, качеств и навыков, включая личностные и социальные.

Вероятно, именно этим обстоятельством объясняется отсутствие достоверной информации о детстве, отрочестве и юности Иисуса Христа, вокруг чего по сей день ходит множество мифов и легенд, пытающихся отрицать изначальную божественность природы Спасителя, подменяя её эзотерическим подтекстом «особой» тренировки (посвящения).

Речь идёт о распространённых мифах и легендах т.н. «высшего посвящения» юного Христа у египетских жрецов, персидских магов, индийских йогов, тибетских учителей и т.д. и т.п. Следует ещё раз отметить, что смысл этих легенд один и тот же – превознесение соответствующей духовной школы, практики и традиции, как «истинной» и отрицание богочеловеческой природы Иисуса Христа, которому не требовалось никакого иного посвящения и «особой» практики, кроме неукоснительного соблюдения воли пославшего Его Отца.

«Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд Мой праведен; ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца» (Ин. 5;30)

Из книг Нового и Ветхого Завета известно, что о приходе Спасителя в мир и Его высокой миссии спасения падшего человечества говорили практически все пророки задолго до известных библейских событий. Можно сказать, что весь Ветхий Завет насквозь пронизан пророчествами о пришествии Мессии. Именно поэтому после явления Спасителя миру, в числе вопросов к Нему был и вопрос о том, а Он ли есть Тот, кому по пророчествам предстояло прийти в мир с посланием от Отца ?

«Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать Ему: Ты ли Тот, Который должен прийти, или ожидать нам другого?

И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите: слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют; и блажен, кто не соблазнится о Мне.» (Мф. 11; 2-6)

Говоря о проявлениях сверхъестественности в юные годы Христа, в Евангелие есть упоминания о нескольких эпизодах демонстрации Христом поистине удивительных для его возраста умственных качеств, которые вызывали интерес, восхищение и недоумение даже у священнослужителей (раввинов). В качестве примера можно привести эпизод с пропажей 12-ти летнего Иисуса по возвращении из Иерусалима и нахождении Его на третий день в храме среди учителей.

«И, увидев Его, удивились; и Матерь Его сказала Ему: Чадо! что Ты сделал с нами? вот отец Твой и Я с великою скорбью искали Тебя» (Лк. 2: 48)

«Он сказал им: зачем было вам искать Меня? или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему? Но они не поняли сказанных Им слов» (Лк. 2:49 – 50)

Таким образом, сущностной особенностью сверхъестественной природы Христа, как богочеловека, была не «механическая» сложность Его естества, состоящего из двух основ, но было поистине уникальное единосущие и взаимоприникновение божественного в человеческое и наоборот.

«Существенным же считаем не потому, что два естества соделали одно сложное естество, но потому, что они поистине соединились друг с другом в одну сложную Ипостась Сына Божия, так как в Господе нашем Иисусе Христе мы знаем, конечно, два естества, но одну сложную из обоих Ипостась» (Преп. Иоанн Дамаскин, Точное изложение веры, Книга 3, Гл.4)

Таким образом, в сверхъестественной природе богочеловека одна природа и одно естество (подлинно человеческое) нераздельно соединилась с другой природой и другим естеством (подлинно божественным), образовав Ипостась богочеловека.

Можно сказать, что в этом удивительном таинстве и соединении и заключается суть духовного спасения в соответствии с христианской традицией.

Как видно из данной схемы, именно человеческое сердце выступает местом соединения двух естеств (телесного и душевно-духовного) и двух миров (вещественного и невещественного).

Из данного факта и вытекает то обстоятельство, что именно душевная основа человека и является тем связующим звеном, которое соединяет духовное и телесное начала. Без этой душевной основы, которую можно назвать нравственной основой, как наиболее правильной системой духовно-нравственных ценностей и качеств личности, не может быть полноценного соединения телесного с духовным.

Таким образом, душевное – это соответствующая система и структура внутренних проводников (нейронно-синаптических связей), которую использует Дух для одухотворения человеческого естества. Без этой структуры Дух (Бог) просто не может пробиться к сознанию человека.

Иными словами, развитие духовно-нравственного (жертвенного) сознания – это совершенно необходимый этап на пути духовного развития, без которого не может быть полноты связи с Духом.

Говоря о сверхъестественном состоянии, нельзя не коснуться психологических особенностей этого уникального состояния, в котором активизируется два типа ума и два способа восприятия – телесное и душевно-духовное (ум головы и ум сердца).

Проще говоря, в сверхъестественном состоянии человек обладает уникальной способностью напрямую воспринимать духовный мир и свободно переключаться между реальностями – телесной и духовной. В этом ему помогает раскрытый (активизированный) инструмент духовного сердца, работающий, как центр духовного ума и восприятия.

Если в повседневном (телесном) состоянии у человека активизирован только один центр ума и восприятия (ум головы или рассудок), то, как видно из схемы, в сверхъестественном состоянии у человека одновременно работает и ум головы и ум сердца.

Самое удивительное что, эти два типа ума не противоречат друг другу, а работают в унисон, дополняя друг друга иерархически. Один ум (ум головы) отвечает за восприятие и ориентацию в повседневном мире, а второй ум (ум сердца) отвечает за восприятие и ориентацию в мире духовном.

Таким образом, в сверхъестественном состоянии человек обладает телесно-духовной полнотой и уникальной возможностью проявлять себя в зависимости от обстоятельств двояко – и естественно (телесно) и сверхъестественно (духовно).

Проще говоря, в сверхъестественном состоянии по собственной воле человек может проявлять себя и как обычный человек и как Божество. Именно этим обстоятельством объясняется противоречивость личности Христа, в которой сверхъестественность Его возможностей чудотворения и целительства мирно уживалась с Его удивительной простотой и человечностью.

Данный аспект находит отражение в догматике и святоотеческом предании в аспекте двух воль и двух свобод – человеческой и божественной. Вопрос возможности сочетания божественного и человеческого по сей день является одним из наиболее спорных и сложных вопросов в современной экзистенциальной философии и психологии и по нему до сих пор идут активные дискуссии.

Святоотеческое учение о душе недвусмысленно и совершенно однозначно говорит о том, что сочетание естественного и сверхъестественного абсолютно реально, возможно и многие отцы Восточной Церкви достигали состояния «нового» человека, как состояния святости, проявляющегося рядом сверхъестественных возможностей и даров духа.

Говоря о сверхъестественном состоянии человека, как духовном, нельзя не коснуться вопроса «механики» соединения человеческого ума и духа. Как уже было сказано ранее, принципиальным моментом, определяющим возможность проявления духовного и сверхъестественного, является правильная ориентация именно душевной (когнитивной) структуры, как тонкоматериальной и непосредственно взаимодействующей с Духом (Богом).

Под душевной структурой понимается, собственно, сам человеческий ум (рассудок), как наиболее утончённая душевная субстанция, которая и вступает во взаимодействие с духом.

«Ум (Божественный) соединяется с умом (человеческим), как с ближайшим и более сродным, а потом уже с плотью, при посредстве ума между Божеством и дебелостью (человечностью)» (Григорий Богослов, Творения, О вочеловечении, Т,2)

Взаимодействие ума человеческого и духа по учению отцов церкви и исследователей молитвы Иисусовой осуществляется в духовном сердце человека, как центре сосредоточения основных сил души (ума, чувства, воли).

«…духовное сердце – это «средоточие человеческого существа, корень деятельных способностей», «точка, из которой исходит и к которой возвращается вся духовная жизнь» человека, «источник всех душевных и духовных движений». Этот силовой узел по своему расположению приблизительно совпадает с сердцем телесным, главным органом кровеносной системы.» (Н.М. Новиков, Начало молитвы, Беседа 13, С. 234).

Духовное сердце по своему расположению примерно совпадает с сердцем телесным, как главным органом кровеносной системы, но находится не в физическом теле, а в теле душевно-духовном.

«Это — словесная сила или дух человека, присутствующий в верхней части сердца, против левого сосца…». (Св. Игнатий Брянчанинов, Аскетические опыты. Т.1. О молитве Иисусовой)

Сам принцип соединения трёх сил души (ума, чувства, воли) с духом в соответствии со святоотеческой традицией определяется, прежде всего, их чистотой. Под чистотой понимается «очищенность» сил человеческой души от такой структуры как эго («Я») и всей системы страстных качеств, порождаемых эго.

Иными словами, основой для проявления сверхъестественности является приведение всех сил души (ума, чувства и воли) в их первоначальное (адамное) состояние за счёт устранения влияния эго. Вот чем объясняется первостепенная важность святоотеческого учения о страстях и борьбе со страстями.

Таким образом, в сверхъестественном состоянии у человека отсутствует доминантное влияние на ум, чувство и волю эго («Я»), в результате чего имеет место возможность проявления духа, как высшего ума.

Говоря другими словами, в сверхъестественном состоянии душа как бы освобождается от действия закона (поля) эгоизма и входит в поле действия духа, которым управляет духовный закон.

Можно сказать, что в сверхъестественном состоянии ум, чувства и воля человека вновь обретают свои изначальные духовные качества и направленность к Богу. При этом ум головы (рассудок, интеллект) в сверхъестественном состоянии никуда не исчезает, а только передаёт бразды правления духовному сознанию (уму сердца), работающему через совесть. При этом в любой ситуации жизни у человека есть уникальная возможность пользоваться двумя способами восприятия и осознания, т.е. и умом головы и умом сердца, что и объясняет сверхъестественные способности.

Как уже говорилось ранее, сверхъестественное состояние человека с точки зрения лестницы душевно-духовного совершенства соответствует высшему состоянию, которое именуется обоженнным, состоянием святости, искупленным, благодатным состоянием, состоянием «нового» человека и т.д.

Отличительной особенностью этого состояния с точки зрения соотношения страстей и добродетелей является практически полное бесстрастие или абсолютная доминанта добродетели. В то же время это состояние открывается в душе не одномоментно, а является естественным итогом прохождения программы Жертвенности, когда добродетель окончательно укореняется в душе человека.

Говоря о состоянии Христа, как богочеловека, можно утверждать, что в сверхъестественном состоянии Он имел абсолютное бесстрастие, выражавшееся в абсолютном значении 100% добродетели, что соответствовало высшей 30-й ступени духовной Лествицы преп. Иоанна.

«Христос же, крестившись в тридесятое лето видимого возраста, получил тридесятую степень в духовной сей лествице, ибо любовь есть Бог. Ему хвала, Ему держава и Ему сила, в Нем начало всех благ и есть, и было, и будет в бесконечные веки. Аминь.» (Преп. Иоанн Лествичник, Лествица, Краткое увещание, которое содержит в себе всё то, что говорено было в свей книге пространно)

Таким образом, в сверхъестественном состоянии человека мы наблюдаем полное восстановление падшего человеческого естества в гармонии тела, души и духа до изначального Адамного состояния. Именно по этой причине в святоотеческой традиции Христа не редко именуют вторым Адамом.

«Первый Адам был создан душой живою, – второй же есть Дух животворящий. Сей второй Адам – Христос» (Св. Амвросий Медиоланский на 1Кор. 15;45 )

«Поэтому Новому Адаму надлежало быть не только Человеком, но и Богом, чтобы Он Сам по Себе был и жизнью, и премудростью, и правдой, и любовью, и милосердием, и вообще всяким благом для того, чтобы привести ветхого Адама в обновление и оживотворение» (Св. Григорий Палама, Слово на Введение во храм Пресвятой Богородицы)

Говоря о сверхъестественном состоянии человека, нельзя обойти стороной тему когнитивного и сенсорного порога или естественных пределов восприятия сверхъестественного. По понятным причинам, связанным с естественной ограниченностью повседневного человеческого восприятия, сверхъестественная сторона мира и самого человека является, как бы, сокрытой и невидимой для обычного сознания и восприятия. Именно это обстоятельство и защищает сверхъестественность от любой профанности и невежественности, порождая мнение о том, что её вообще не существует.

Именно по этой причине вопрос естественнонаучного понимания природы сверхъестественного состояния человека и по сей день остаётся во многом открытым и спорным. Этим же обстоятельством объясняется и тот факт, что практически никто из простых людей и даже близких не «видел», т.е. не воспринимал Христа, как Мессию и Богочеловека, за исключением очень ограниченного круга духовно «зрячих», а также одержимых и самих бесов, как сущностей духовного мира.

«что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? заклинаю Тебя Богом, не мучь меня!» (Мк. 5;7) – взмолился перед Иисусом одержимый бесом, увидев Его в первый раз.

В этой связи на примере сверхъестественного состояния человека мы можем наблюдать всю уникальность возможностей телесно-духовной целостности человеческой личности, которая была утрачена Адамом после повреждения самостью.

Таким образом, в сверхъестественном состоянии Иисуса Христа, как богочеловека, мы можем наблюдать всю полноту и целостность проявления телесно-душевно-духовной тримерии, как результата сочетания естественного и сверхъестественного, создавших из двух естеств одну сложную Ипостась.

Говоря о сверхъестественном состоянии Спасителя, по понятным этическим причинам мы не можем в полной мере судить о Его божественном естестве, но можем (в известной мере) говорить о Его естестве человеческом.

В данной связи одним из наиболее характерных свойств сверхъестественного состояния Иисуса Христа можно считать состояние безгрешности, как полное отсутствие в его природе, какого бы то ни было «греха», а точнее повреждения – первородного, родового, личного.

Собственно, именно безгрешностью Христа во многом и объясняется сам феномен сверхъестественности и наиболее полного соединения человеческого и божественного.

Понятие «безгрешности» многие душевно, а не духовно мыслящие люди, превратно понимают исключительно через призму нравственности, как наиболее правильных ценностных установок по отношению к миру и людям. Вместе с тем, понятие нравственности касается сугубо мирских отношений, как отношений с внешним материальным миром и на касается отношений с миром духовным.

По отношению к миру духовному понятие нравственности уступает место понятию духовной безупречности, как форме наиболее эффективного использования высшей воли и нетварных божественных энергий на основе соблюдения высшего духовного закона.

Таким образом, в лице Иисуса Христа мы сталкиваемся с по истине уникальным случаем подлинного человеческого совершенства в виде абсолютной безгрешности, как отсутствия первородного, родового и личного повреждений. Именно этим обстоятельством Иисус Христос отличается от всех бывших до него пророков и духовных учителей, которые достигали духовного совершенства через преодоление своей грешности (повреждённости).

Иными словами, Иисусу Христу не требовалось иное духовное учительство и особая практика (священнобезмолвия и аскезы), а требовалось только исполнение воли Отца, которую Он чувствовал в своём чистом сердце с самого детства.

Отсутствие первородного повреждения у Спасителя, связанного с наличием выраженной самости (эгоизма), объясняется сверхъестественным характером непорочного зачатия Христа, в ходе которого не было совокупления, естественного оплодотворения и соответствующей передачи базовых родительских признаков и когнитивных структур, включая структуру эго.

Отсутствие родового повреждения, связанного с наследственной передачей тех или иных склонностей и предрасположенностей, объясняется непорочностью Девы Марии и прямым духовным Отцовством, что также исключает передачу соответствующей генетической информации (по отцовской и материнской линии). В зачатии, как известно, в смысле передачи наследственных признаков, участвовало одного только женское начало, причём, в девственном качестве непорочности, целомудрии и нравственной чистоты.

Отсутствие личного греха объясняется с одной стороны отсутствием у Христа самости, как таковой (первородного повреждения), а с другой совершенной нравственностью осознания своего высокого долга и предназначения. Иными словами, в силу отсутствия в естестве Христа первородного и родового повреждений, а также в силу нравственного совершенства, имело место полное отсутствие страстной основы на всех уровнях существа (тело, душа, дух).

Именно по этой причине состояние Христа можно в полной мере считать образцом и эталоном безупречности и подлинной человечности, а точнее богочеловечности.

Вместе с тем, действие естественных законов физиологии в полной мере распространялось на сверхъестественную природу Спасителя. Именно по этой причине естественные запросы организма (питание, отдых, сон и т.д.), а также ощущение боли и смертность, были присущи Христу, как любому человеку.

«Слово Божие приняло плоть такую, как у нас, и хотя совершенно чистую, однако смертную и болезненную» (Св. Григорий Палама. Беседы. Ч. 1. М., 1993 )

В святоотеческой традиции данные естественные потребности получили название «неукоризненных (безпорочных) страстей», которые как бы стали естественным результатом общего повреждения всей человеческой природы.

«Естественные же и безпорочные страсти суть не находящиеся в нашей власти, которые вошли в человеческую жизнь вследствие осуждения, происшедшего из-за преступления, как например, голод, жажда, утомление, труд, слеза, тление, уклонение от смерти, боязнь, предсмертная мука, от которой происходят пот, капли крови… и подобное, что по природе присуще всем людям» (Преп. Иоанн Дамаскин, Точное изложение православной веры.)

Аспект «смертности» тела Иисуса Христа вызывал и вызывает у многих верующих известные сомнения, связанные с невозможностью «смерти» Бога. Отвечая на этот вопрос, следует учитывать то обстоятельство, что «смертность» распространялась только на «ветхое» тело Христа, как «ветхую» человеческую оболочку.

После усовершенствования этой «ветхой» природы и Воскресения в качестве «нового» духовного человека, бессмертным стало уже обновлённое духовное тело. Именно поэтому до распятия и Воскресения Христос имел тленное и смертное человеческое тело.

Говоря о сверхъестественном состоянии человека, нельзя не коснуться аспекта подмены многими авторами духовного состояния человека, как совершенно бесстрастного, душевным состоянием, как относительно пристрастным и социально ориентированным.

Суть подмены состоит в том, что наличие высоких моральных и нравственных качеств очень часто не сведущими людьми и частью духовенства выдаётся за высокую «духовность», которая в действительности далека от социальности и социальной морали, поскольку отречена от мира.

Связано это с общим падением уровня планки духовной требовательности и отсутствием образцов подлинной духовности и святости в их сверхъестественном и духоносном виде. Именно по этой причине душевность, как переходное состояние от телесности к духовности и выдаётся в последнее время за духовность, причём, не только в католицизме, но и православии.

Следует отметить, что в современном падшем мире душевность – это очень благое и нравственное состояние души, которое гораздо выше обычного эго состояния. Вместе с тем, душевный человек – это ещё очень несовершенный умственно и духовно человек, который обращён в мир и не владеет полнотой духовного знания о силах, энергиях и мире бесплотных.

Именно по этой причине душевные люди в роли «духовных» лидеров своей рациональностью и прагматизмом очень часто дискредитируют подлинную святость и духовность, будучи далёкими от осознания всей полноты духовных истин и и категорий.

Таким образом, говоря о сверхъестественном состоянии человека, следует чётко различать душевность и духовность. Главное отличие духовности – это отречение от мира и концентрация на видении и искоренении своих личных «грехов», бесчисленных как «песок морской». Любая душевность в этом отношении с точностью наоборот всегда ориентирована на мир (социум), а потому социально и нравственно озабочена, видя преимущественно не свои проблемы и заблуждения, а «грехи» других.

Для сверхъестественного состояния, как духовного, любая душевность, т.е. чрезмерно чувственная эмоциональность совершенно не свойственна. Сверхъестественное состояние человека в душевном плане можно охарактеризовать, как совершенно бесстрастное, прямое, строгое и требовательное, чуждое умилительности и сентиментальности, столь свойственные душевности. По этой причине подлинная духовность очень часто может восприниматься душевным человеком отчасти чёрствой, чрезмерно прямой, упрямой, несговорчивой и даже безрассудной.

Объясняется это активизацией в душе в сверхъестественном состоянии высших т.н. божественных добродетелей (мудрость, мужество, целомудрие и правда), которых нет по умолчанию в человеческой природе после грехопадения.

«Добродетели, хотя одни из других рождаются, но бытие свое имеют из трех сил душевных (ума, чувства, воли), – все, кроме божественных. Ибо причина и начало четырех родовых божественных добродетелей, из коих и в коих состоят все прочие, именно – мудрости, мужества, целомудрия и правды, есть божественная духодвижная премудрость, в уме четверояко движимая.» (Св. Григорий Синаит, Добротолюбие, Т.5, 85)

Таким образом, преп. Григорий фактически излагает психологический механизм первородного состояния души Адама в виде не искаженных самостью четырёх первичных божественных энергий:

- мудрость (сила ума)

- мужество (сила чувства)

- целомудрие (сила воли)

- правда (чистота совести)

Данные качества вкупе создают характер духовного воина. При этом бесстрастность сверхъестественного состояния человека нельзя ни в коей мере путать с качеством бесчувственности. Всё подлинно человеческое и в т.ч. скорбь, сокрушение и даже плач доступно человеку в сверхъестественном состоянии. Всё отличие этих чувственных проявлений в сверхъестественном состоянии заключается в том, что них нет оттенка эмоциональной страстности и пристрастности, поскольку всё принимается и ощущается преимущественно духовным сердцем и чувством, а не внешним телесным.

«Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею Иудеев плачущих, Сам восскорбел духом и возмутился и сказал: где вы положили его? Говорят Ему: Господи! пойди и посмотри. Иисус прослезился». (Ин. 11;33-35)

Любопытно, что и отдельные страстные качества, включая гнев, также имеют место в сверхъестественном состоянии. Только этот гнев можно называть праведным, т.е. находящимся под бдительным контролем сознания, воли и любви, проявляемый как крайняя форма защиты истины.

Говоря о сверхъестественном состоянии человека, нельзя обойти вниманием вопрос качества человеческого «Я» (эго) в сверхъестественном состоянии, которое в падшем состоянии тождественно самости.

В сверхъестественном состоянии человеческое «Я» не исчезает полностью, как думают многие, превращая человека в безличное существо, не имеющее личностной идентичности. Для духовного состояния это было бы чересчур грубо и примитивно.

В сверхъестественном состоянии «Я», как способ и форма самосознания сохраняется, но претерпевает ряд качественных изменений, связанных с устранением влияния самости и всей системы страстных качеств.

Если в падшем состоянии «Я» было напрямую завязано на ум головы (рассудок, интеллект), образуя систему эго низших качеств и энергий рационального характера и преимущественно захвата и самоутверждения, то в сверхъестественном состоянии «Я» полностью утратило эго доминанту и сосредоточилось в другом центре, именуемом умом сердца. Ум сердца, действующий через совесть, является олицетворением духовно-нравственного ума совершенно иного качества. Это качество духовной осознанности, которое можно назвать сознанием Истины и безусловной Любви.

Таким образом, сверхъестественное «Я» является не фиксированным жёстко в уме головы, как в телесном эго состоянии и душевном, а является как бы подвижным и обладающим способностью свободно перемещаться от ума головы к уму сердца.

Таким образом, в сверхъестественном состоянии человек обретает свободу перемещения центра «Я» в состояние «Не я» и далее к состоянию «Мы», как духовному сознанию сердца.

Говоря языком психологии, в сверхъестественном состоянии человек может свободно перемещать локус и фокус своего восприятия и сознания с телесного плана «Я» на душевный фокус «Не я» и далее на духовный фокус «Мы» без потери целостности восприятия. В падшем (телесном) состоянии сознание накрепко привязано исключительно к уму головы и телесному состоянию «Я» (эго), которое и есть основа рационального мышления.

Таким образом, сверхъестественное состояние человека можно охарактеризовать состоянием внутренней душевно-духовной свободы и не привязанности к одному только эго состоянию рационального мышления и восприятия.

«…и познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8;32)

Таким образом, «Я» имеет место в сверхъестественном состоянии человека, но оно не связано с качеством эго и супер эго, которое имеет место в телесном состоянии, как падшем.

Не менее интересно обстоят дела и с вожделевательной силой души (волей), которая также имеет в сверхъестественном состоянии и божественное и человеческое проявление. Человеческий характер проявления силы воли в сверхъестественном состоянии, как уже говорилось, связан исключительно с естественными и бесстрастными потребностями телесного организма в воде, пище, дыхании, отдыхе, сне и других естественных потребностях. Но душевно-духовный организм человека в сверхъестественном состоянии живёт совершенно иными духовными потребностями, которые удовлетворяет воля духовная и пища духовная.

Общий же характер вожделевательной силы души в сверхъестественном состоянии находится в полном соответствии с высшим духовно-нравственным законом (Законом Божьим), а потому выражается в служении Богу Отцу и полном подчинении Его Воле.

В данной связи можно говорить о том, что в сверхъестественном состоянии у человека как бы отсутствует аспект «самостной» Я-воли (эго-воли), как таковой, если она противоречит высшей воле.

«Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить». (Ин. 17:4)

Говоря о сверхъестественном состоянии человека, нельзя обойти стороной и вопроса духовных артефактов или «чудес», не имеющих рационального объяснения.

Все данные артефакты и чудеса: целительство, прямое духовное знание, видение духов и сущностей, раздвоение, возможность исчезновения, способность преодолевать материальные преграды, способность мгновенно перемещаться в пространстве и другие, описанные в Священном Писании, Евангелие имеют под собой единую духовную основу относятся к возможностям «нового» духовного человека. В основе всех этих чудес и артефактов лежит искусство управления духовным сердцем, как центром сосредоточения всех сил души и энергий духа человека.

Овладение духовным сердцем и искусством манипулирования им посредством перемещения в разные мерности духовного пространства относится к высшим духовным практикам, которые в настоящее время утрачены и забыты в связи с переходом всего человечества от мира духа к миру рассудка.

Именно поэтому для большинства верующих, как рационально (рассудочно) мыслящих совершенно бессмысленно пытаться каким-то образом рассудочно понимать и объяснять данные артефакты, поскольку они относятся к области высших духовных возможностей, не имеющих рационального объяснения.

Данные артефакты, включая чудеса воскрешения умерших, были воочию явленны Иисусом Христом своим ученикам, для подтверждения своей подлинной божественности, как возможности прямого управления Духом ради прославления Отца.

Своё подлинное духовное состояние по Евангелию Христос продемонстрировал своим ученикам во время преображения на горе Фавор.

«…и преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет». (Мф. 17;2)

Многие ошибочно считают акт преображения Христа актом одухотворения человеческого естества, но в действительности Христос на горе Фавор явил своим ученикам лишь своё подлинное духовное состояние, как сверхъестественное изначально. Данное состояние с точки зрения современных нейронно-синаптических представлений можно отобразить, как состояние наиболее интенсивного свечения сознания.

«…тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит!» (Мф. 13;43)

Таким образом, наличие духовных даров и сверхъестественных возможностей является принципиальным отличием сверхъестественного состояния человека от любого другого душевного.

«Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно.» (1.Кор. 12:8-11)

Из высказывания Апостола Павла понятно, что все дары душе человека являются результатом действия одного и того же Святого Духа. При этом сам Апостол из всех даров Святого Духа наибольшее значение придаёт дару любви и пророчества:

«Достигайте любви; ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать».(1.Кор. 14;1)

«Желаю, чтобы вы все говорили языками; но лучше, чтобы вы пророчествовали; ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками, разве он притом будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание». (1.Кор. 14;5)

«Итак, братия, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками;» (1.Кор. 14;39)

С рациональной точки зрения может возникнуть мысль о том, что наибольшим даром из всех является дар чудотворения или целительства, как проявление могущества и личной силы, но это ложное представление, основанное на прагматичных суждениях.

С точки зрения парадигмы нравственно-ориентированной христианской психологии именно дар пророчества, как дар прорицания, предвидения или духовного созерцания для назидания ближних и церкви следует считать одним из величайших и важнейших. Ценность этого дара, связанного с духовным предвидением сути грядущих событий, может быть понятна только с духовной и глубоко нравственной точек зрения.

Духовно-нравственная ценность дара пророчества состоит в том, что он стоит на защите самой жизни, как высшей ценности для Бога и человека. Вот почему испокон веков именно этот дар, как дар сохранения и обеспечения жизни всего рода человеческого, признавался и ценился более всего.

Говоря другими словами, дар пророчества даёт людям и церкви максимально верные жизненные ориентиры на будущее с вытекающими из них стратегиями наиболее правильных действий (индивидуальных и коллективных).

Посредством непосредственного созерцания будущего, что доступно Духу Святому, церковь, как институт нравственности, может заранее предвидеть те или иные негативные тенденции и события, тем самым, имея возможность смягчить и упредить их разрушительные и трагические последствия для всего общества.

В этой связи можно сказать, что дар духовного пророчества является поистине божественным даром сохранения, поддержания и обеспечения самого дорогого, что может быть у человека – преемственности жизни, духовной традиции и человеческой культуры.

Можно заметить, что в этом даре во всей полноте проявляется истинно христианская любовь к ближнему, забота о ближнем и самом роде человеческом. Вот почему именно дар пророчества и любви является проявлением подлинной духовности и человеческой добродетели.

Именно по этой причине Апостол Павел из всех благодатных даров Святого Духа приоритет отдаёт именно дарам любви и пророчества*. Можно сказать, что именно через эти благодатные дары и проявляется во всей полноте суть сверхъестественного состояния человека, как состояния обо̀жения (богоподобия) и подлинной святости.

* Дар прощения грешникам их грехов, данный Спасителем своим ученикам после всех даров, в данном написании не рассматривается, как выходящий за рамки компетенции нравственно-ориентированной психологии и имеющий отношение к таинствам.

Главным же даром сверхъестественного состояния человека был, есть и пребудет дар божественной любви, как свет миру и всему сущему.

«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто. И если я раздам всё имение моё и отдам тело моё на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит. Любовь никогда не перестаёт, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится.» (1Кор.13:1—8)

* * *